践行“四力”要求,创新求变、向新求效,讲好新时代核工业故事

在新技术、新媒体浪潮席卷下,信息传播格局正经历着前所未有的深刻变革。行业媒体作为特定领域信息的重要传播者,面临着全新的机遇与挑战。中核(北京)传媒文化有限公司(中国核工业报社改制后的实体法人)作为党在核工业领域的宣传喉舌,既守好“一报一刊”金字招牌,又应势而动、顺势而为,建立基本覆盖新媒体主流平台的全媒体矩阵,并延展内容挖掘、生产、呈现与传播方式,抓住“话语创新”这一牛鼻子,积极践行“四力”要求,深耕行业内容、提升传播效能,努力讲好新时代核工业故事,为壮大新时代主流思想舆论贡献力量。

2018年8月,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调:“不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。”“四力”相辅相成、有机统一,为做好新时代宣传思想工作提供了根本遵循。其中脚力是基础,要求深入基层、深入一线,贴近群众、贴近实际。眼力是关键,其核心是新闻敏感、新闻价值评判,要善于从纷繁复杂的信息中捕捉有价值的新闻线索。脑力是核心,体现为深度思考、创新思维,能够找准宣传工作的切入点和着力点。笔力是落脚点,是将思想和创意转化为生动文字、形象表达的能力,要求宣传工作者具备扎实的文字功底和多模态传播能力。

新媒体时代,信息传播渠道多样,受众需求多元,话语创新已成为宣传思想工作突破传统、提升效能的关键所在,亦成为践行“四力”要求的核心要义。话语创新不仅是对语言表达形式的简单革新,更是对内容深度、传播理念以及叙事方式的全方位重塑。在践行“四力”要求过程中,中核传媒紧紧围绕话语创新开展工作,创新求变、向新求效,使话语创新贯穿于每一次传播实践,使核工业的声音在新媒体浪潮中更加响亮、更加动听。

以脚力为根基,挖掘话语创新源泉

基层、现场是故事产生的富矿,亦是话语创新的源泉。中核传媒始终坚持“脚板底下出新闻”的宣传理念,组织记者和宣传工作者深入核工业一线,走进科研现场、生产厂房、施工现场……与核工业工作者面对面交流,深入挖掘每一个鲜活感人的故事。

重走核工业路 沉浸式讲好6070故事

2024年是新中国成立75周年、中国第一颗原子弹爆炸60周年,2025年迎来中国核工业建立70周年,为进一步挖掘核工业历史故事、文化遗产,中核传媒联合多方力量推出“重走核工业路”系列报道。记者们深入原子能院、海南核电、西物院等基层单位,沿着核工业发展足迹,用脚步丈量历史。从“一堆一器”的创建到“核能三步走”的推进,记者们深入采访了众多亲历者和见证者,挖掘出大量新的珍贵历史细节和生动素材。

《大国工匠·核为大者》系列纪录片

针对常规的行业人物报道,中核传媒创新采用微纪录片形式,推出《大国工匠·核为大者》系列纪录片。创作团队深入核工业一线人物工作及生活场景,进行追踪式长期实地拍摄,以真实人物故事为创作主线,展现核工业精神的接续传承。

通过这样深入基层的寻访式报道,核工业历史、故事和核工业人的精神风貌得以被更加真实、立体、丰满展现,传播效果也实现新突破。《大国工匠·核为大者》系列纪录片全网视频播放量超3200万次,相关话题总阅读量超3000万次。“重走核工业路”相关媒体报道及转载达10000余篇,话题传播量超亿次,“沾泥土、带露珠、冒热气”的核工业故事获得广泛好评。

以眼力为先导,校正话语创新标尺

信息爆炸时代,新闻敏感、新闻价值评判的眼力是新闻媒体区别于其他信息传播主体的看家本领。每一次取舍、辨析、考量,都是事实信息与内在知识、经验、价值观的互相“磨合”,都体现着媒体的立场、观点和方法。中核传媒始终坚持马克思主义新闻观,在纷繁复杂的信息中寻找与人民群众“同频共振”的切入点,实现流量与质量“两开花”。

《流浪地球2》上映时,中核传媒敏锐捕捉到电影热映带来的社会关注度,也研判出借此宣传核工业硬核科技实力与使命担当的可能。一幅“你们尽管想象,我们负责实现”的主题海报,以创新的话语形式将核工业的硬核科技与大众喜闻乐见的科幻文化相融合,传递出核工业人的使命担当,使原本专业且较为陌生的核工业话题瞬间变得亲切可感,极大提升了核工业在公众心目中的认知度和美誉度。后续联动其他国资央企,更是展现了国家科技、综合实力的整体提升,增强了广大网民对实现高质量发展乃至中华民族伟大复兴的信心,实现了价值导向的引领。此次联动,引发媒体广泛报道,仅微博话题触达人次已超11亿、互动网友超10万,成为全网现象级传播案例。此外,联动电影《解密》《哪吒2》、游戏《黑神话·悟空》等都取得良好传播效果。在长期新媒体运营实践中,中核传媒坚持“价值回归”,破除“流量本位”,以独特视角、创新表达,实现传播流量与价值引领的双向耦合。

以脑力为核心,培育话语创新思维

新闻宣传工作是系统化的脑力活动,宣传话语创新的关键是思维创新。中核传媒坚持鼓励宣传工作人员打破常规、勇于尝试,策划出一系列新颖独特、形式多样的传播方案,实现传统媒体与新媒体的深度融合。

“和气一号”品牌推广系列活动

2024年6月19日,我国首个工业用途核能供汽项目“和气一号”正式建成投产。为实现事件、品牌同步传播,在“和气一号”宣传报道过程中,中核传媒转变思维,创新传播形式,新闻科普双料齐下,将传统工业项目与电商平台相结合,利用双11购物狂欢节热度,吸引公众注意力。以独特的商品形式和活动方式,将核能、工业、网友等要素结合,实现新媒体端与传统媒体端同时发力,打破公众恐核、惧核心理以及对核能项目的传统认知,展现核能技术的创新应用和绿色发展理念。#大国重器首次可在淘宝下单#、#核能自嗨锅上架淘宝#、#核能供汽量可为1600万家庭蒸饭#等相关15个话题登上多平台热搜。仅微博“最硬核的国货购物车”话题便有超7.6亿阅读量,887.1万讨论量,1265.2万互动量,新华社、经济日报等多家媒体发布报道300余篇。

中国加入IAEA40周年国际传播

在国际传播实践中,中核传媒也积极转变思维,守正创新,不断探索新时代核工业国际传播方法。在报道罗辛铀矿时,中核传媒紧抓中非合作论坛峰会热点,积极与主流媒体对接,建立“点对点”联系沟通机制,破除国际传播的时空局限。同时,创新开展“罗辛星空课堂”直播,实现核能科普、社会责任、中非友谊等多主题融合传播。在策划报道中国加入国际原子能机构40周年过程中,中核传媒在聚焦机构大会、核技术部长级会议、小堆国际研讨会、11国外交官和机构新闻办主任苏菲走进中国等重要活动的同时,积极主动策划核设施开放边会、钱三强铜像捐赠、蓝皮书捐赠等宣传事件,实现多角度、立体化的国际传播。此外,本次新闻稿件包含大量现场拍摄的生动短视频作品,在传统主流媒体报道间隙,这些短平快的视频资讯通过多平台全时段发布,实现了适配不同受众人群的信息全方位覆盖。通过“线下活动”与“线上传播”相结合,“国内策划”与“国际现场”相结合,此次国际传播活动实现全球传播量超3亿,创造中核集团国际传播历史最好纪录。

以笔力为保障,强化话语创新能力

在新媒体环境下,单一的文字传播已难以满足受众多样化的需求,笔力的内涵也从传统的文字表达能力拓展到多模态传播能力。中核传媒在创新语言风格的同时,积极运用新技术,培养人员多模态传播能力,努力创作人民群众喜闻乐见的新闻作品。

2023年春节,《今天走亲戚,问我一年到头在外忙啥咧,我只回了八个字……》这条推送,正文仅有“强核报国 创新奉献”8个字,作为中核集团官微有史以来的最短内容推送,其阅读量迅速突破10万+,评论里“位卑未敢忘忧国,哪怕无人知我”“茫茫戈壁,巍巍祁连,我将无我”“干惊天动地事,做隐姓埋名人”等评论与文内的8个字,共同构成了新时代核工业精神的最生动诠释。此类创新的语言表达还有很多,“《三体》电视剧中史强用手枪打碎原子弹,并没有引发核爆形成蘑菇云,合理吗?”“变形金刚的能量来源究竟是什么?如果和钢铁侠对战,哪边的能量会先耗尽?”……通过创新的语言表达,中核传媒打造了多个爆款作品,重大事件、科普内容、核工业精神等内容“润物细无声”地流入读者心中,取得良好传播效果。

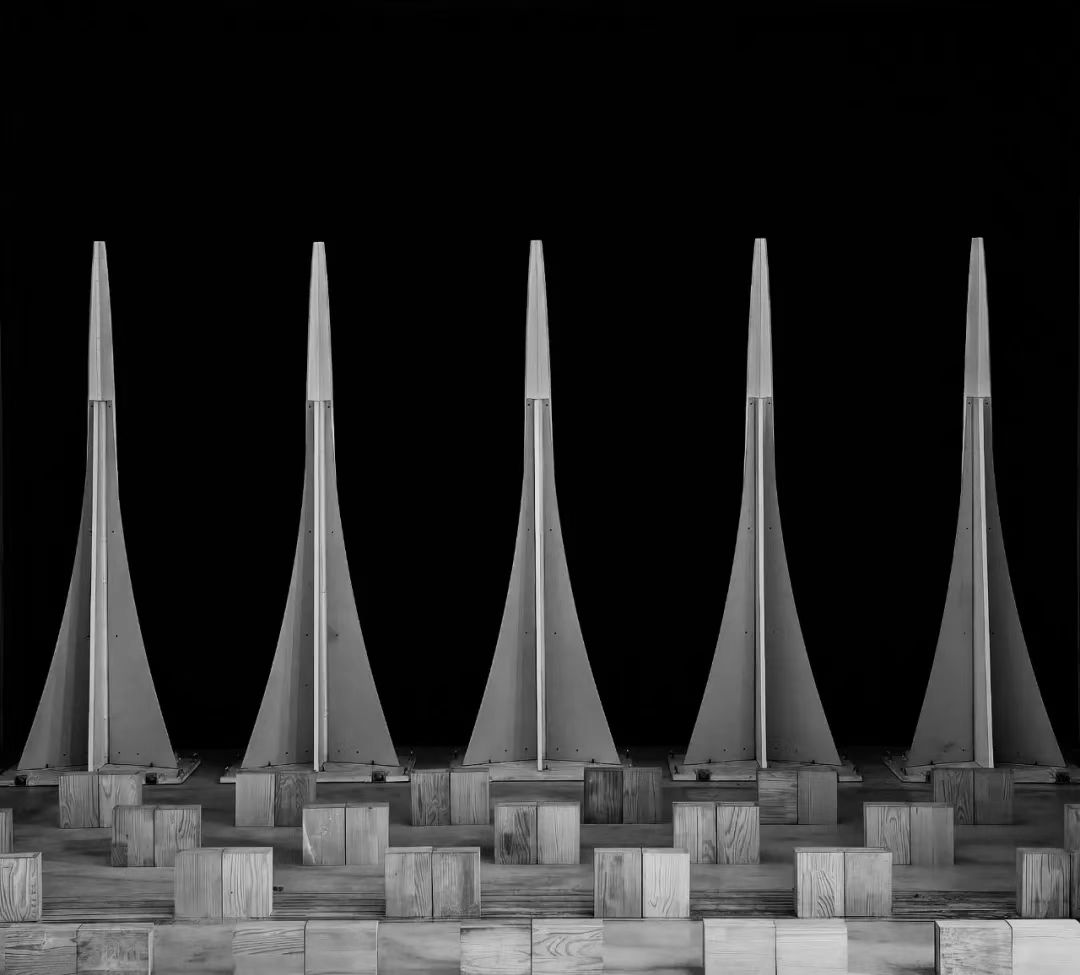

跨界创新 当“装置艺术”遇见核工业

“大美核工业”“当‘装置艺术’遇见核工业”等以视觉为导向的系列作品,以全新视角重新展现核工业,深挖核工业美学,将工业元素与艺术风格相结合,创作出一系列具有视觉冲击力的作品。“‘爆改’的风还是吹到了核工业”通过结合互联网热梗,将核工业的重大成就和核能特点以故事性、趣味性的方式进行整体呈现,采用互动式推文,利用点击换图小插件,提高受众参与感。故事性、趣味性和反差性的内容呈现,打破了传统新闻传播自说自话的尴尬,有力提升了受众喜爱度。

新媒体环境下,随着媒体实践的不断拓展,“四力”的内涵和要求也在不断拓展和深化。中核传媒始终坚持全面、准确把握“四力”的核心要义与丰富内涵,以“四力”要求为指引,不断推动话语创新,为讲好新时代核工业故事、新时代中国故事不懈奋斗,为壮大新时代主流思想舆论贡献力量。

责任编辑:龚倩