“四力”为笔,书写“平凡”中的温暖与力量 ——2024年中国知识产权报社“新春走基层”报道综述

“新春走基层”作为我国新闻战线的品牌活动,在新时代背景下承载着更丰富的时代内涵。中国知识产权报社在2025年“新春走基层”报道中,以“脚力”丈量大地、以“眼力”捕捉细节、以“脑力”提炼价值、以“笔力”书写时代,全平台发力,通过空间突破、叙事创新、媒介融合三位一体的大胆探索,细致描摹了我国各地经济社会高质量发展的动人图景,生动呈现了知识产权赋能新质生产力发展的显著成绩。

空间突破:多维拓展与全景视角的深度融合

践行“四力”是新时代新闻工作者的重要使命,也是做好新闻宣传工作的根本遵循。2025年,报社以“新春走基层”为契机,派出多路记者深入一线,分赴湖北、河北、山东、江苏、吉林等地,围绕乡村振兴、科技创新、文化传承等,挖掘基层实践中的鲜活案例,深入践行“四力”,从知识产权的独特视角,记录伟大时代的脉动,展现了一个充满活力、创新发展的中国。

一是“走得远”——跨越地理边界,捕捉文化传承的时代脉动。“琵琶之乡”辽源市位于吉林省中南部,属于多山地区。春节期间,辽源连降大雪,积雪深达30厘米以上。记者冒着严寒,从北京驱车上千公里,在零下30度的环境下,探访了辽源琵琶教学与演奏情况,推出了深度报道《琵琶声声闹新春 韵律悠扬展国风》。这篇报道不仅展现了白山黑水间孕育和传承的优秀传统文化,更通过知识产权的视角,揭示了非遗保护在文化传承中的重要作用。辽阔的东北大地上,东方神韵正加快向外溢出,为中外文化交流与文明互鉴增添精彩。

二是“走得深”——深入建设一线,解码科技创新的实践密码。湖北省黄冈市和鄂州市之间的燕矶长江大桥,于2022年5月开工建设,被誉为世界上跨度最大的四主缆悬索桥。记者克服恐高心理,登上桥塔,走上“猫道”,亲身感受江上建设者工作的点点滴滴。通过实地采访,记者推出《登高,向云端》深度报道和短视频,不仅“桥”见了知识产权助力桥梁高质量建设的创新实践,也“桥”见了建桥人登高攀“新”的辛苦付出。这篇报道以独特的视角,将艰深的工程技术与普通读者的生活经验相连接,展现了科技创新背后的制度支撑与人文关怀。

图为记者在燕矶长江大桥“猫道”采访技术人员。

三是“走得实”——扎根田间地头,记录乡村振兴的生动实践。记者赴北京远郊昌平区兴寿镇农户的草莓大棚,体验草莓种植、采摘、包装、直播带货等环节;走进祥顺斋棋子烧饼非遗文化体验馆,采访非遗传承人,观察游客、顾客购买情况,感受老字号里的节日氛围。这些报道以“沉浸式”采访,将乡村振兴的宏大叙事转化为可感可知的微观场景,展现了基层群众在知识产权助力下的创新活力与致富故事。

“京津冀核心圈+跨区域重点线”的采访网络,既覆盖北京周边的基层实践,又延伸至全国其他地方的创新现场。从行业维度上,报道覆盖农业、制造业、服务业、文化产业、基础设施建设等多元领域,展现了知识产权在推动高质量发展中的重要作用。这种多维度的空间突破,不仅拓展了报社新春走基层报道的广度与深度,也为读者提供了观察中国式现代化的全景视角。

叙事突破:深度叙事与年轻表达的融合创新

记者以笔为媒、以文传情,把“脚力”所到之处、“眼力”发现之美、“脑力”思考之深,用更多元化、更有特色、更接地气的表达方式呈现,实现了“新春走基层”深度叙事与年轻表达的融合创新。

一是专栏化运作,打造深度报道品牌。报社报纸和新媒体平台推出“新春走基层”专栏,采用“深度报道+记者感言+现场视频”的三位一体模式,全方位、多角度、立体化展现基层一线的知识产权故事。记者走进北京科研院所,采访通信领域一线研发人员,推出《向智 向新 向未来》,通过解码新质生产力发展的动力之源,揭示中国高科技领域乘风破浪的“奥秘”;走进河北唐山骨质瓷企业,推出《瓷中有“知”新意盛》,探寻创新驱动、品牌兴业、文旅融合的产业发展新路。这种深度叙事模式,不仅强化了报道的专业性和思想性,也增强了内容的可读性和传播力。

二是视觉上创新,打造“蝴蝶版”特色版面。报社推出多个“新春走基层”蝴蝶版,以年轻态、国潮风的表达方式,展现知识产权一线奋斗者的动人故事。《守护创新不打烊》蝴蝶版,通过“小切口”的生动故事和国潮风的精美设计,生动展现了科技研发和知识产权全链条中坚守岗位的奋斗者群像。这种视觉化的叙事方式,不仅契合年轻受众的审美偏好,也增强了报道的传播效果。

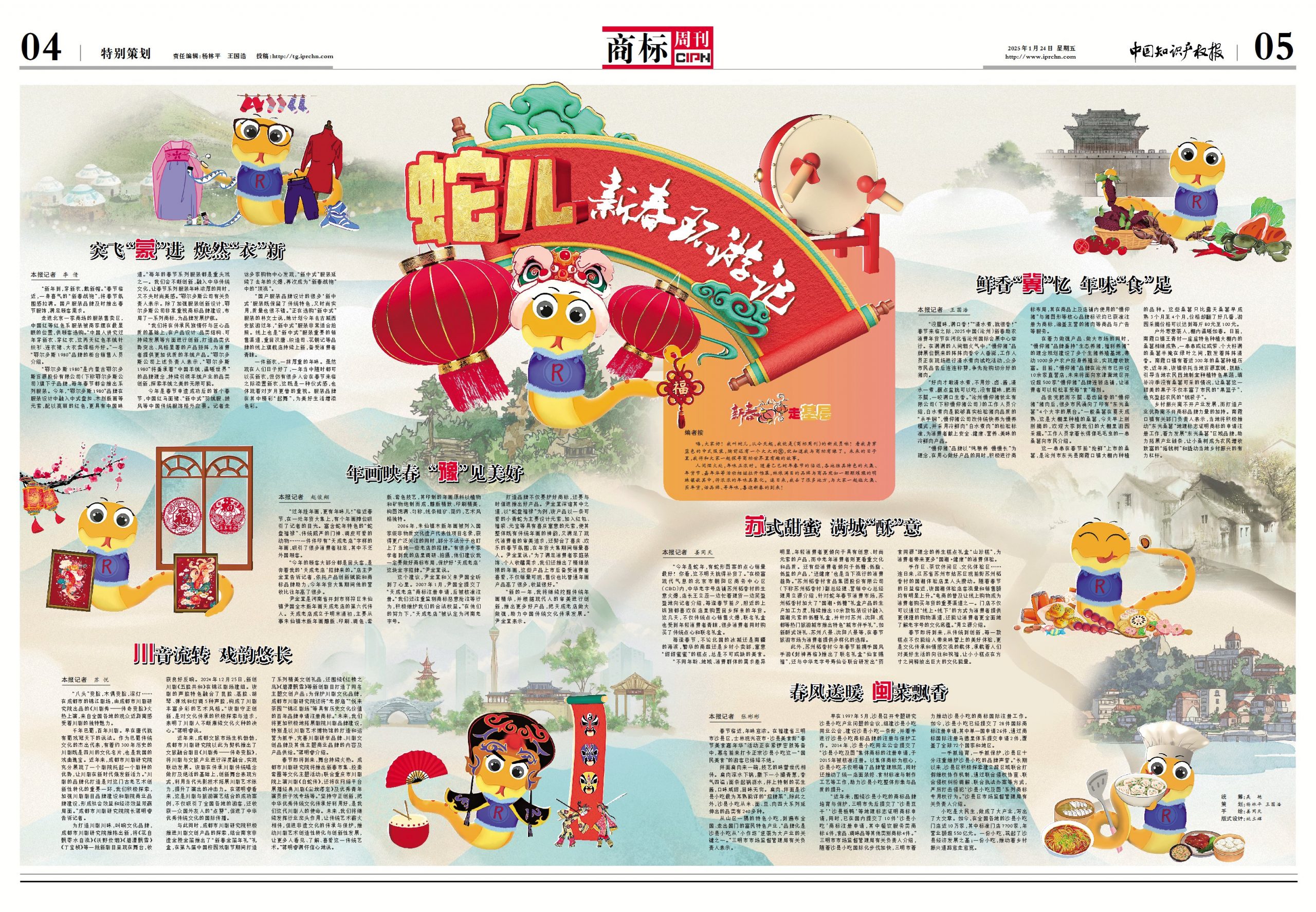

三是IP化运营,原创动漫赋能报道。报社原创手绘动漫形象“蛇儿”,以“蛇儿”为第一视角,推出《“蛇儿”新春环游记》蝴蝶版。通过“蛇儿”的视角,带领读者走进全国各地独具特色的大集、年货节、嘉年华等,与大家一起逛大集、买年货,话品牌、寻年味。这种IP化运营策略,不仅增强了报道的趣味性和互动性,也为报社打造了独特的品牌标识。

通过深度叙事与年轻表达的融合创新,报社实现了“新春走基层”主题报道从内容到形式的双重突破。这种创新不仅体现在叙事视角的多元化和表达方式的年轻化上,也在于通过“小切口、大主题”的叙事策略,将知识产权的专业性与基层生活的烟火气融为一体,让“新春走基层”报道活起来,潮起来。

媒介突破:深度融合与传播声量的双重提升

在媒体融合纵深发展的背景下,报社通过“报、网、微”多平台联动,深耕内容、创新形式,推出一批融媒精品,实现了传播声量的显著提升。这种媒介突破不仅体现在传播渠道的多元化上,更在于通过内容生产的深度融合,构建起“一次采集、多元生成、多端分发”的传播生态,为主题报道的创新发展提供了生动实践。

一是短视频赋能,打造视觉叙事新范式。报社更重视用镜头讲述基层故事,推出了一系列精品短视频。新媒体平台推出“我的IP时光”视频专栏,鲜活呈现知识产权基层一线一个个平凡的“小”人物,致敬每一位默默奉献、勇敢逐梦的知识产权奋斗者。这种沉浸式的视觉叙事,不仅拉近了受众与基层的距离,也增强了报道的传播效果。独特的拍摄视角,精致的画面语言,娓娓道来的基层故事,吸引了读者的广泛关注。

二是内容二次创作,实现传播价值最大化。报社加强新媒体与传统媒体的双向互动,将报纸刊发的优质内容通过新媒体手段进行二次创作和分发。《中国的春节,世界的非遗》《中国文化中国年》以“深度报道+图片+视频”的方式,讲述“世界非遗版”春节背后的故事,探寻非遗春节的传承与保护。这种多形态的内容呈现,满足了不同受众的需求,实现了传播价值的最大化。

三是互动化传播,提升用户参与度。报纸推出以原创手绘形象“蛇儿”为主角的《“蛇儿”新春环游记》蝴蝶版后,报微平台配合新春的节日气氛,制作了知识产权人的“蛇儿”表情包。该系列表情包一经推出,广受读者欢迎,成为很多知识产权人线上交流的常用表情。“蛇儿”表情包的推广,形成了用户参与互动,推动了二次传播,进一步扩大了“新春走基层报道的传播声量。

通过多角度创新实践,报社“新春走基层”报道实现了内容质量与传播声量的双重提升。以“四力”为笔,报社记者们书写与见证了“平凡”中温暖与力量。

责任编辑:龚倩