“海疆万里行”迎战“史上最强台风”

中国记者“走转改”海疆万里行报道组

本报记者 李会 张萧然 何苍报道

#p#

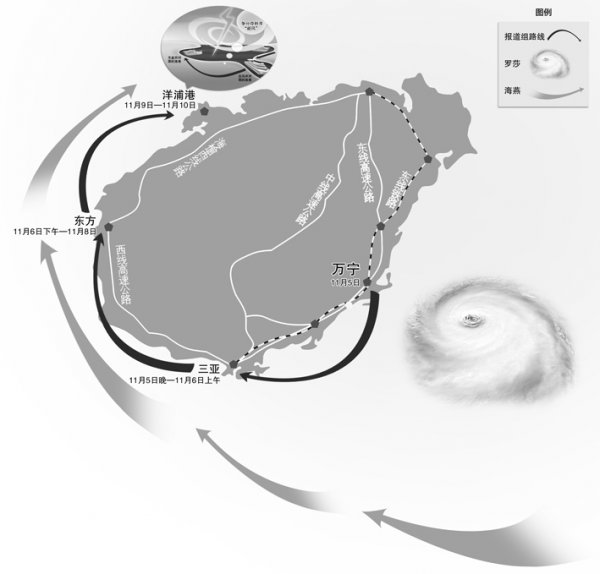

11月5日,由中国产业报协会主办、《中国产经新闻》报社承办的中国记者“走转改”海疆万里行第三阶段采访报道活动在海南万宁启动。

像是要考验记者,在短短几天的行程中,海南迎来了两场强台风。由于“罗莎”中途掉头转向,所以并未对海南造成太大的影响。但紧随其后到来的“海燕”则破坏力巨大。报道组不得不与台风展开赛跑。在台风来临之前,记者们压缩行程抓紧采访,甚至一天跑5个地点赶出两天的采访量,保证采集资料的丰富性;在台风来临时,则将采访船安顿好,走到街头、港口拍摄采写台风来袭的报道。本版图文呈现的就是报道组几天来与台风赛跑的情形以及台风掠过海南时风雨肆虐与人们抗击台风的情景。

跑在台风前面

与两场强台风相伴,中国记者“走转改”海疆万里行报道组(以下简称报道组)的记者们真真切切地体会到了渔民的艰辛、港航企业的风险,以及海事、渔业等部门的压力。虽然很不容易,但就像报道组队员、《经济参考报》记者钟源所言,“收获很大”。

11月5日是起航的日子,起航地点就在万宁。4日早晨8点钟,“罗莎”中心就位于万宁市偏东方约225公里的南海北部海面上,虽然威力已经减弱,但万宁依然风大雨急,起航仪式不得不改在室内举行。

为了保证安全,报道组当晚就陆路赶到三亚。6日上午对海事局、旅游委、免税店等进行了采访;下午又赶到东方市,赴八所海事局采访。

“罗莎”好不容易渐渐远去,但“海燕”又紧随而至,气象部门的反复预警让报道组全体队员紧张起来。

时间不等人,趁着台风未到,报道组再次加紧行程,7日,采访了中海化工基地、八所港的新旧两个码头,晚上则采访了八所港渔船码头,对回港避风的渔船做了详尽采访。8日的行程安排得更满,一天时间,采访了旅游委、渔业局、边贸城、石斑养殖基地、对虾养殖基地5个地方,行程100多公里。

晚上回到宾馆,就连新华社的“大块头”魏骅都撑不住了,跟领队开玩笑地说,真不想吃饭了,累啊。

不过,紧凑的工作安排终于为报道组跑在台风前面赢得了时间,9日一早,报道组乘采访船离开东方赶到洋浦港,并为采访船找好了避风码头。10日,洋浦就开始狂风暴雨肆虐全城,难以出门了。而东方市,情形就更严重了,局部地区停电,老火车站附近部分电线杆被风刮倒,城市内涝严重,当日东方转移3100多人。

人员、船只安全,采访也没有耽误,队员们终于长长地舒了一口气。

争分夺秒寻“避风”

11月9日14时抵达洋浦的报道组刚刚安顿好,忽然接到当地海事局的通知:采访船停靠的码头将会受到台风的波及,加之采访船怕磕碰,让报道组寻找更好的港湾去避风。

接到通知后,报道组急忙赶到采访船停泊处,和于船长他们汇合,一起去寻找更好的避风港。在他人的建议下,采访船最终安全驶入白马井对面的渔港内。由于当时台风并不大,于船长和轮机工选择坚守在船上。

“谁想到,晚上10点多风开始变大,船摇得也非常厉害。感觉我们的船一直和别的船在碰撞,咣当咣当地响。一晚上都没睡觉,怕风浪更大,把救生衣都准备好了,以防有什么不测。”向来沉稳的于船长讲述起台风前夕夜宿船上的境况时,也不禁有些后怕。

次日早上6点多,风更大了,浪打来时,前面的渔排会不时地和后面的船只发生碰撞。而正在这时,当地海事局又发布了台风将至的紧急信息。了解到这个情况后,报道组果断决定立刻转移采访船,寻找更好的避风港。

由于对当地各港口避风情况缺乏了解,报道组紧急向当地政府发出了救援,当地政府帮助报道组通知了渔政部门,但由于台风紧急,所有的渔船已全部停运,不能为采访船引航,报道组只能自己寻找避风港。

后在当地热心渔民的帮助下,顶着风浪,采访船驶入了古盐田对面的渔港里。经历数时,采访船才稳稳地停在一个军舰的旁边,但不久就有人向于船长喊话,说怕碰撞,让采访船远离他们。于船长他们又匆忙驶出,寻找另一个避风泊位,所幸采访船只较小,很容易就找到了一个。等到采访船找到安全停泊位时,台风已至,风雨大作,浪高达2米。

历经2个多小时的努力,采访船终于在台风到达之前停泊在安全的港湾里。但任务远未结束,如何把船停稳和把滞留在采访船的于船长他们顺利地接到岸上成为了报道组所面临的另一个挑战。

#p#

风浪中勇救船长

报道组成员中深谙水性的蔡影训和胡兴兵主动请缨,勇担任重,报道组领导朱冰尧和张力中在岸上坐镇指挥。蔡影训和胡兴兵两人坐着报道组侥幸找到的渔船,带着租来的锚一起向采访船进发。

当时八九级的台风已至,天又下起了大雨,整个天空雾蒙蒙的,加之船是逆风,“整个小船感觉就像一片树叶在大海里摇摆。

”胡兴兵如此形容当时的感觉。“左舷刚刚升起,右舷又被扁至水面,水直往船里灌,鞋都被灌进来的水打湿了。”更令胡兴兵记忆犹新的是,眼看着船头直往海里钻,“浪直接从脑门盖下来,你说能不害怕?”

据胡兴兵介绍,当时蔡影训、驾驶渔船的渔民他们三人的衣服从头到脚全湿透了,口袋里唯一装着通信设施的渔民不得不把手机掏出来,放在船舱里的柜子里。这时只感觉天地都在晃动。原本十几分钟的路程用了近一个小时,他们才接近采访船。

于船长用蔡影训他们带来的锚把船稳定后,渔船开始慢慢向采访船靠近,蔡影训把缆绳抛到采访船上,谁知绳子不小心被渔船的船尾给绊住了。“蔡影训急忙去拉绳子,谁知拉力太大,蔡影训被弹了一下,摔了个四脚朝天,差点掉到海里去。”胡兴兵说。

扶起蔡影训,于船长和轮机工急忙跳到渔船上。返航时胡兴兵表示,当时安心多了,因为是顺风行驶,船很顺利地就抵岸了。

想起当时的情景胡兴兵还是十分后怕,“别说我们,在岸上等着我们的领导也很担心。只有三公里的距离,等了我们两个小时还没有回来,而且还和我们联系不上,你说他们多着急?等到我们安全到达岸上,见到领导后,张力中还说,如果再等两个小时我们还不回来,他们就要报警了。”

“住在大海边真是不安全呀。”接受采访时胡兴兵边感叹边指着窗边的鞋子说,“你看我的鞋现在还湿着呢。”

狂风暴雨中的高速路

气象部门发布的预报非常紧急,没人敢保证“海燕”的具体路径、持续时间以及破坏程度,没人敢保证采访船哪一天能够出航。可是按照行程安排,14日就有新华社、《中国旅游报》、《中国海洋报》、《中国海洋石油报》的4位记者要抵达广西,为了避免所有人都困在洋浦,保证有人能够提前到达北海接应新来的队员,11月10日下午,报道组派领队陆路赶到海口,准备提前赶到北海。

10日下午,司机胡兴兵带着领队以及按计划于11日返回北京的几位记者开车从洋浦奔向海口。出发的时候是两点多,正是风急雨骤的时候,路旁的树枝被吹得东摇西晃,豆大的雨点打在前风挡玻璃上啪啪作响,采访车的雨刷器开到最大,可看上去依然白花花一片,难以看清前面的路。

从洋浦出来没多久,就看到几根粗大的树枝被台风刮断躺在路上,路过的车辆不敢大意,纷纷减速开过。继续往前开才发现,被台风刮断的树枝真是不少,十几二十公里就会看到一堆。

偶尔还可以看到骑着电动车赶路的行人,雨点打得根本睁不开眼,有的不得不停下来,一只手挡雨一只手推车前行。

路太滑,平时时速可以达到100多公里的采访车只能开到时速五六十公里。这种天气,运货的大车仗着车重平稳反倒成了“超车一族”,刷刷地从采访车旁边跑过。平时1小时的车程,当天开了足足两个多小时。到达海口时,已经是下午4点了。

台风中的不眠之夜

11月10日是台风“风头正劲”的一天。于船长和段工已经被接到旅馆,但他们并未因此而安心。尽管前一天晚上整宿都未入睡,精神已经十分疲惫,但因为担心着船的安危,他们在相对安全的旅馆内依然无法成眠。

“晚上我们也还在担心,风更大了,一宿都睡不着。我们住的那个房间本来能从楼上看见船,但后来因为天太黑,看不见船了,心里堵得慌,老是发虚。”于船长和段工依旧用他们惯有的平静语气向报道组的记者讲述他们在台风当晚的不眠之夜。

为了能随时注意船的情况,于船长和轮机工特意选了一个能看到船的房间。夜里他们几乎没睡,时不时从窗口往下看。“感觉风吹得玻璃像是要鼓起来。”于船长说,为免窗子真的被吹破,他们只好将窗帘拉起来。

“今天早上起来一看,还不错,船还在,上去看看,也没有损失什么。上面东西也没被砸坏。那个港里还有很多船。幸亏找了这个好地方,比较来说,在这个港湾里是最好的地方,避风。”于船长说到这里时,终于露出了一点笑容。

其实,不能入眠的并不只是他们。为送部分兄弟媒体的记者返京,报道组的胡兴兵和蔡影训在10号中午离开了洋浦,但他们也心系采访船的安危,夜里不时给于船长打电话询问情况。

“我迷迷糊糊感觉船进水了,我在后面拼命推,小蔡在前面拉,但船还是不可阻止地往下沉……后来突然醒来,才知道是在做梦。”胡兴兵半是玩笑半是放松地说。

报道组的记者成员们作为新闻工作者,在这样的夜里自是思绪如潮。晚上,我们虽然紧闭门窗,但依然止不住地忧心窗外,不知道第二天到底会看到怎样的情景。

下午8时43分,同样处在台风袭击区域内的东方市的一位老朋友给记者发信息:“刚下班回来,差点给我们搞跳车了,吓了我们三回。今天算是彻底感受到台风的力量了,还好装置给力,顶住了狂风暴雨。回来看到遍地被吹倒的树,落叶,还有掉落的椰子,外面都停电了!你那边怎么样?要注意安全呀!”

在这样的夜晚,感受到来自四面八方的关怀,还有共同处在台风区的朋友的互相鼓励和提醒,似乎窗外怒吼的狂风也没有那么冰冷了。

“海燕”的威力

10日下午从海口驱车赶往万宁、11日又从万宁赶赴洋浦,报道组一路目睹了海燕过后路上有多部车辆受损失。

把第一个阶段采访任务结束的记者们顺利送达海口稍作休息后,蔡影训和胡兴兵下午4时驱车从海口前往万宁。据蔡影训描述,沿途所有的加油站全部停电,大货车都排着长队在那里等着加油。过了定安,到琼海的时候,风力开始加大,有八九级,阵风甚至能达到十级。“我们只能不断减速,车在60迈的时候,方向盘已经有些掌控不住了。”

蔡影训说,沿线万宁受灾相对比较严重,从万宁到石梅湾沿途地里都是汪洋一片,很多西瓜地里的棚子都给刮倒了,塑料薄膜也给刮烂了。由于怕风不敢走高速,蔡影训他们选择了一条老山路。据蔡影训介绍,路上事故不断,从万宁到儋州的路上横七竖八躺着的都是树,还有泥石流,有些树甚至被连根拔起,从山上被泥石流裹挟到路上,直挺挺地立在路上。还有几处房子被树给重重地砸在了上面。![]()

#p#

台风袭击洋浦港,街上风雨大作,已无行人和车辆。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者 张力中摄

![]()

#p#

为抢在“海燕”前抵达洋浦,报道组9号清晨从八所港起锚。风大,队员们只得收卷起船头旗帜。 本报记者 张萧然摄

![]()

#p#

台风过后停泊在避风港采访船。 蔡影训摄

![]()

#p#

本报人员乘渔船查看船只受损情况 中国记者“走转改”海疆万里行报道组 蔡影训摄

#p#

送工作人员乘渔船紧急救援身处险境的采访船。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者 张力中摄

![]()

#p#

暴雨致多处路段积水。图为记者在采访车内拍到的画面。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者李会摄![]()

#p#

从上午排队到下午3点,这位上海的司机只好下车买个玉米充饥。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者李会摄![]()

#p#

受“海燕”影响,海口从9日晚禁航,11日解禁时秀英港前等待上船的货车排成了长长的一队。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者李会摄![]()

#p#

在回来途中,琼中有多处泥石流现象。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 蔡影训摄![]()

#p#

“海燕”来袭,海口港停航一日两夜。图为恢复通航后集装箱码头在忙碌地装箱上船。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者李会摄。

#p#

被台风吹倒的广告牌 中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者张萧然摄![]()

#p#

海疆万里行采访车整个后箱被台风吹倒的围墙砸扁。中国记者“走转改”海疆万里行报道组 本报记者何苍摄